蔡启瑞院士(1913-2016),著名化学家、教育家,中国催化化学的重要开拓者和奠基人,中国科学院院士,第三、四、五届全国人大代表,全国劳动模范。

蔡启瑞先生出生于福建省同安县马巷镇。他幼年丧父,在母亲含辛茹苦的抚育下长大。1929年考入厦门大学预科化学组。1931年顺利升入厦门大学化学系本科。1937年大学本科毕业后留校任教。1947年被选派到美国俄亥俄州立大学深造。1950年获美国俄亥俄州立大学哲学博士学位,后在该校从事博士后研究,被聘为无机化学和酶反应动力学方向副研究员。1956年,蔡启瑞先生回国后任厦门大学教授,并在此奉献了自己的毕生精力。他历任厦门大学化学研究所所长、催化电化研究室主任、教育部厦门大学物理化学研究所所长、固体表面物理化学国家重点实验室学术委员会主任、厦门大学副校长、厦门大学自然科学学术委员会主任等职,为第一届国务院学位委员会学科评议组成员,第三届全国政协特邀委员,第三、四、五届全国人大代表,先后4次获全国劳动模范荣誉称号。1978年在全国科学大会上被评为“在我国科学技术工作中做出重大贡献的先进工作者”。1980年当选为中国科学院化学学部委员。1982年、1987年、1995年三次获国家自然科学奖三等奖。1999年获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。

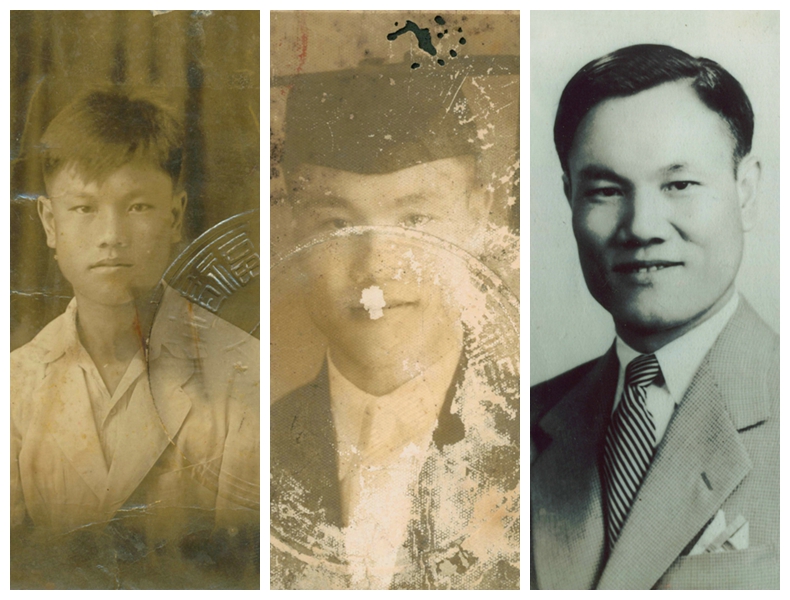

从左到右,依次是高中时期、本科毕业时期、留美归国时期的蔡启瑞先生

蔡启瑞先生是一位以国家为生命、充满赤子情怀的爱国楷模。1949年,新中国刚刚成立,远在美国留学的蔡启瑞就热切希望早日回国参加新中国的建设。他连续6年递交离境申请,但都遭到美国政府的阻挠和拒绝。后经周恩来总理亲自过问,中国政府严正交涉,直到1956年蔡启瑞先生才与钱学森等一批中国学者一道获准离美归国。当他得到美国政府批准离境的通知时,为了赶上最近一班船,他连自己的小汽车都没来得及卖掉,甚至连再等几天就能拿到的工资和奖金也不要了,毫不犹豫地选择立即回国。蔡启瑞先生始终认为,国家的需要就是科学家的使命。赴美留学期间,他在有机化学、结构化学及结晶化学理论研究方面已有相当成就。回国后,为了国家的需要,他毅然改变自己的研究方向,从零开始转向催化研究。1958年秋,他与同事们在厦门大学建立了中国高校第一个催化教研室,从此,厦门大学成为中国催化事业最重要的人才培养与科学研究基地之一。作为中国催化学科的奠基人,他为我国石化工业的发展作出了重要的贡献。他曾多次参加国家中长期科技发展规划的制订,主张实行“油煤气并举,燃化塑结合”的能源化工原料技术路线。这一有关大化工的战略设想对国家在相关领域的发展具有重要的指导意义。正是出于对共产主义崇高理想的信仰、对党和人民事业的无限忠诚和无比热爱,1978年,蔡启瑞先生以65岁之龄光荣加入中国共产党,成为一名优秀的中国共产党党员。

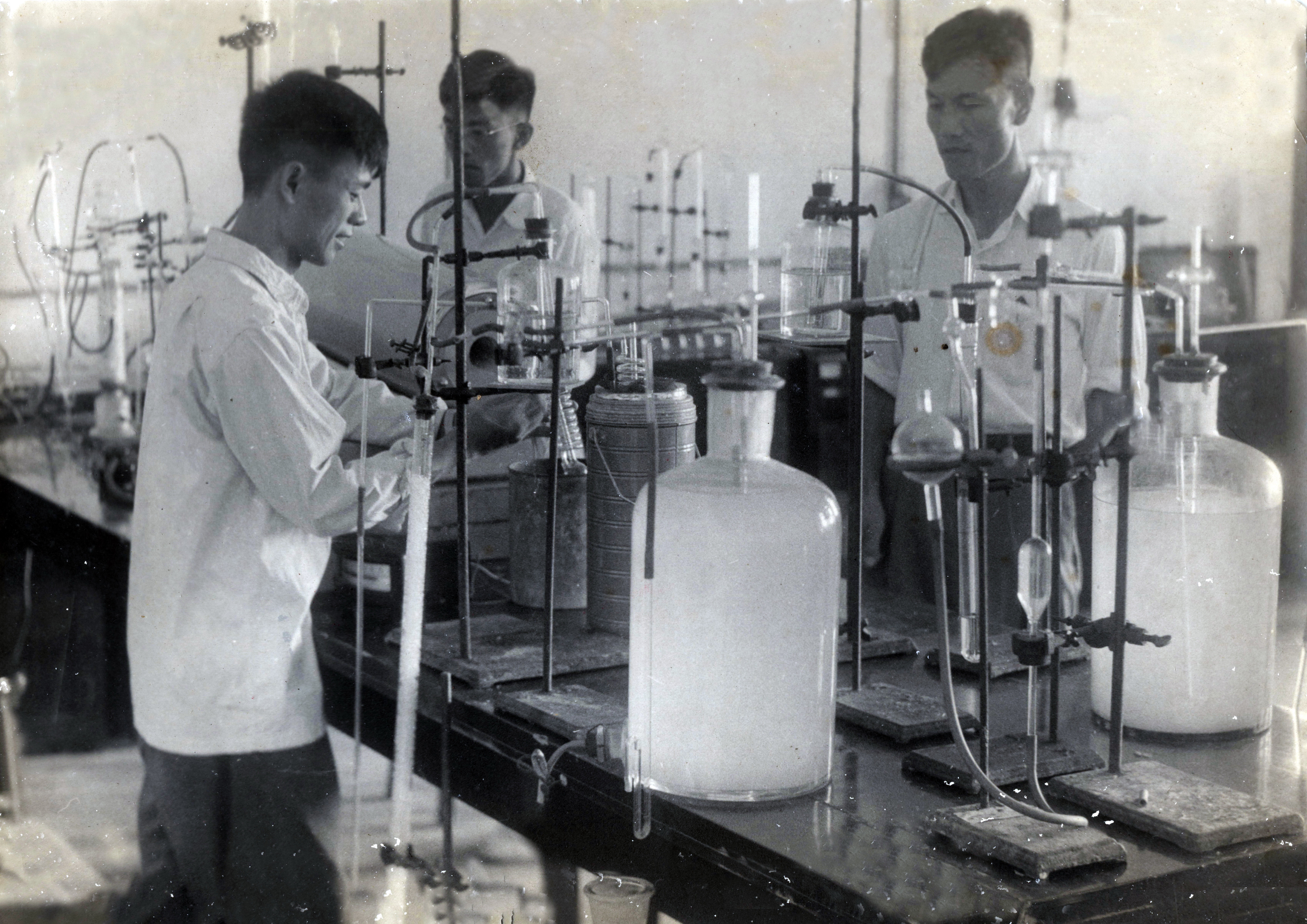

1956年,回国返校的蔡启瑞先生(右)在实验室指导学生黄开辉(左)做催化实验

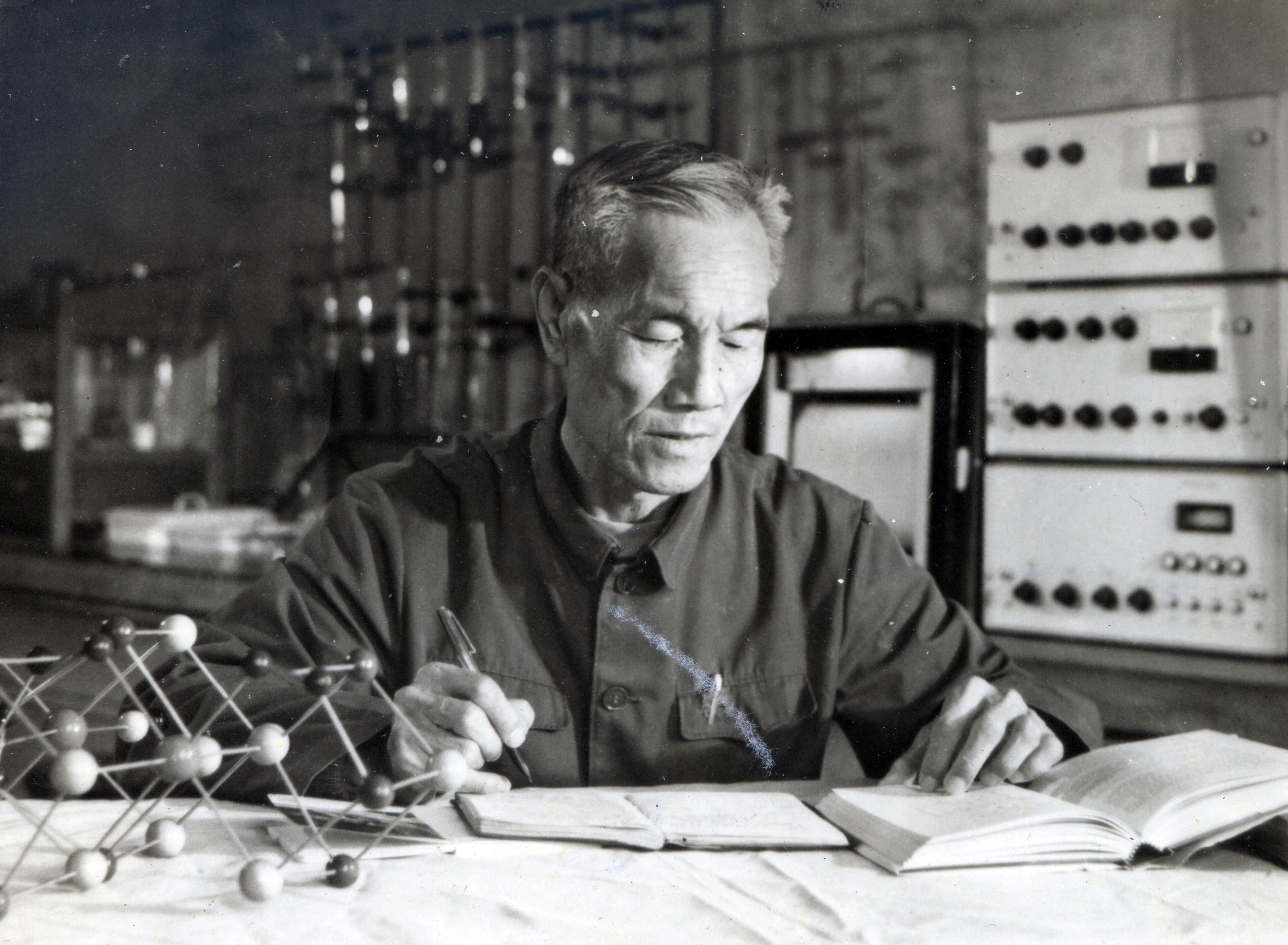

蔡启瑞先生是一位以科研为生命、勇于创新的科学家,是享誉中外的催化科学泰斗。他知识渊博,学贯中西,思维活跃,治学严谨,敢于打破传统观念,积极主张科学创新,在理论及应用方面都取得极大成就。自1958年在厦大创建催化教研室以来,蔡启瑞先生深入催化机理研究,提出络合活化催化作用的理论概念,带领团队巧妙设计和应用原位互补分子光谱和原子簇结构模型量子化学计算等手段,极大带动了中国催化学科的发展。上世纪70年代末,他带领团队开展了酶催化和非酶催化固氮合成氨的关联研究,提出了过渡金属催化剂上的缔合式机理的新见解,并通过激光光谱和红外光谱互补实验方法证实了该观点的合理性;上世纪90年代,他带领团队综合运用化学捕获、同位素法等知识和技能,完成了合成气制乙醇催化机理的研究,被评价为中国碳一化学最重要的进展之一。蔡启瑞先生还积极倡导跨学科大协作。上世纪70年代初,他与唐敖庆先生、卢嘉锡先生发起组织了化学模拟生物固氮的全国跨学科协作攻关,而后又集中催化化学、电化学和理论化学优势组建固体表面物理化学国家重点实验室,并亲自构思和推进建成醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室。“七五”期间,他组织推动跨单位、跨部门开展“碳一化学的基础研究”,联合全国多家单位合作承担有关的重大基金项目。这一合作传统延续至今,为汇集各方优势力量成功组建“能源材料化学协同创新中心”奠定了重要的基础。为增强我国在科技领域的国际话语权,他从中国国情出发,积极促进国际交流与合作,为我国催化科学的发展和繁荣做出了杰出贡献,蜚声国内外。他是中国催化科学研究与配位催化理论概念当之无愧的奠基人和开拓者。

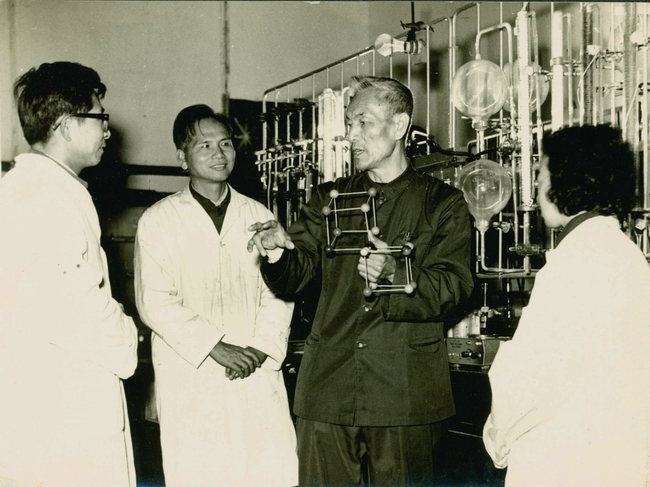

1980年春,蔡启瑞先生(右二)在固氮酶活性中心模型化合物合成实验室,向研究人员阐述自己的学术见解

蔡启瑞先生是一位以人才培养为生命、德学双馨的教育家,堪称学为人师、行为世范。他爱生如子,但是严格要求;他善于因材施教,谆谆善诱,诲人不倦,引导学生“大胆假设,小心求证”,让学生自由发挥创造性。他竭诚奖掖后学,殷殷提携,呕心沥血地培养催化科研队伍,为全国高校和科研单位培养了大批催化科学领域的优秀人才,有力促进了我国催化研究与应用及催化学科教育事业的发展。蔡启瑞先生还非常重视对学生学术道德和人品的培养教育。他教导学生要秉持严谨的科学态度,不要弄虚作假、夸大其词,“十分成绩写六七分就好”,“不要把集体成绩归到个人”。科研项目获得奖励时,他在完成人排序上总是谦让有加,在成果分享时总是先人后己。他以80岁高龄学习计算机,90多岁仍孜孜不倦于学术研究,以实际行动感动和影响着每一位学生。每次出国考察,他都尽量节省开支,经常将学术报告所获报酬、奖金用于购买教学科研设备送给学校。每逢赈灾捐款,他总是慷慨解囊。2013年,他在病榻上还为化学化工学院捐赠了21.6万元,用于学院人才培养和教学科研。他对家人严格要求,教导子孙要爱国奉献,对年轻教师的工作和生活无微不至地关心。他多次热情地为学生写推荐信,介绍他们出国留学深造,同时叮嘱他们切记努力学习,学成之后报效祖国。

蔡启瑞先生以精深的学术修养和崇高的人格魅力,展示了一位科学大家的崇高形象。“学如流水行云,德比松劲柏青”、“探赜(zé)索隐老而弥笃,立志创新志且益坚”是对他渊博学识与科学精神的高度评价,也是对他学术道德与为人风范的生动写照。为表彰他对国家对人民以及对学校所作出的卓越贡献,在2013年举行的厦门大学建校92周年庆祝大会上,学校将首次设立的 “南强杰出贡献奖”颁予蔡启瑞先生。

蔡启瑞先生的一生完美诠释了“自强不息,止于至善”的厦门大学校训精神。他的科学精神和道德风范是厦门大学的一面旗帜,也是一笔宝贵的精神财富,为我们树立了光辉的典范,永远值得我们学习和敬仰。