黄本立院士(1925-2025),我国原子光谱分析的奠基者之一,著名光谱学家、分析化学家和教育家,中国科学院院士,中国民主同盟盟员,全国先进工作者,全国优秀教师。

黄本立先生生于中国香港,籍贯广东新会。1945—1949年就读岭南大学物理系;1950—1986年于中国科学院长春应用化学研究所从事研究工作,历任助理研究员、副研究员、研究员;1986年调任厦门大学教授。1993年当选中国科学院院士(学部委员)。曾任中国化学会理事长、分析化学学科委员会主任委员、《光谱学与光谱分析》主编、厦门大学现代分析科学教育部重点实验室学术委员会名誉主任等。

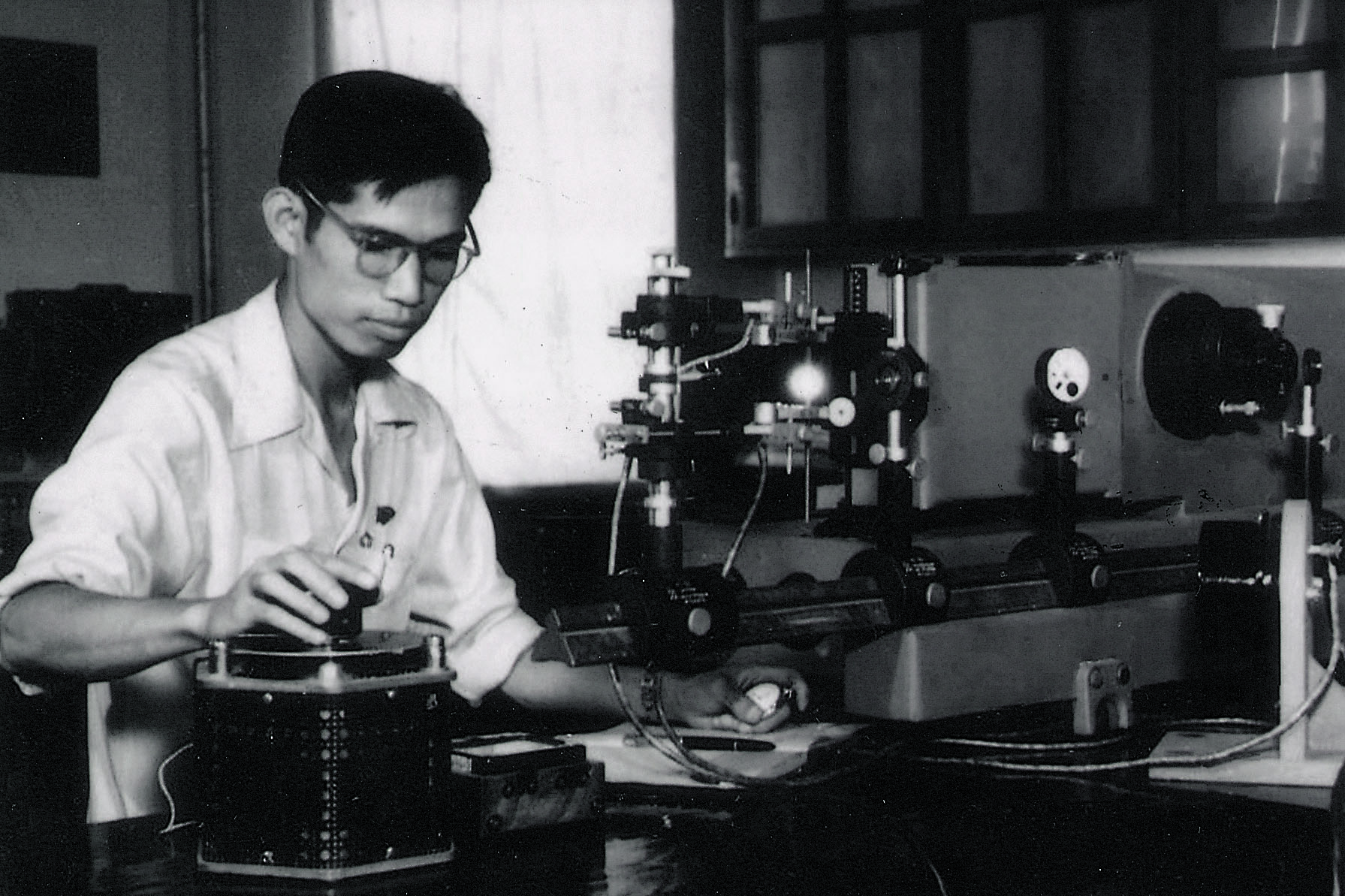

1955年,黄本立先生在中国科学院长春应化所进行光谱分析实验

黄本立先生敢为人先、矢志不渝,是勇攀高峰、引领创新的科学家。先生秉持“理论、应用和仪器装置”三位一体的科研理念,将毕生精力倾注于原子光谱分析的开拓与创新。新中国成立初期,他毅然放弃赴美留学机会,加入东北科学研究所。在艰苦条件下,他建立了多种金属元素光谱测定方法,创制国际公认的“最完善的双电弧光源”,成功研制中国首套原子吸收光谱装置等。1980年代,他承担了多项国家“六五”科技攻关项目和中国科学院重点科研项目,完成我国首批固体环境标样的电感耦合等离子体发射光谱定值分析,研制出可同时测定氢化物和非氢化物元素的新型雾化—氢化物发生装置,有力推动环境监测技术进步。1990年代,他开创强电流微秒脉冲辉光放电技术,研制国际首台瞬短脉冲辉光放电质谱仪,显著提升元素检测灵敏度。进入新世纪,他积极探索原子光谱技术发展新方向,倡导金属组学研究。七十余载深耕不辍,先生在原子光谱及等离子体质谱分析的理论和方法等领域取得系列原创性突破,斩获国家科学技术进步奖等近20项省部级及以上奖项,被誉为“中国原子光谱分析的开拓者、领路人和自研科学仪器的先行者”。

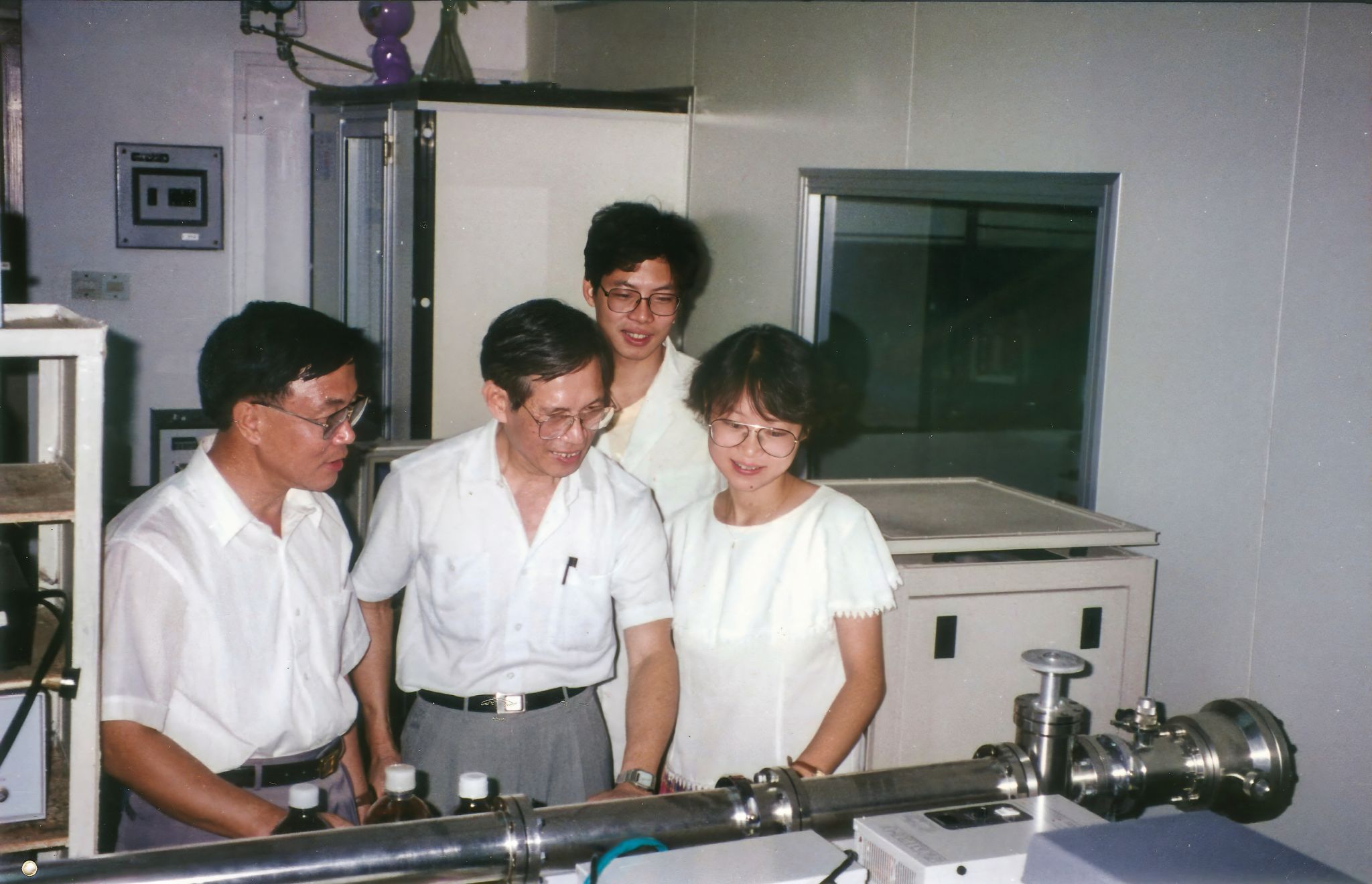

1990年,黄本立先生与第一批博士后合影

黄本立先生立德树人、奖掖后学,是乐教爱生、桃李满园的教育家。自上世纪五十年代起,先生先后担任中国科学院“光谱学习会”和“物理光谱班”的骨干教师,为国内外10余个原子光谱培训班倾囊相授,培育出一大批光谱分析领域的领军人才。1986年,他响应国家建设经济特区的号召,赴厦门大学任教。作为我国原子光谱分析领域的首位博士生导师,来厦不久便向教育部申请设立分析化学博士点并成功获批;吸引3名留美博士进入化学博士后流动站,成为我国第一批分析化学博士后。在他的带领下,建成厦门大学现代分析科学教育部重点实验室,成为我国分析化学领域的重要创新平台。从花甲到耄耋,他始终坚守三尺讲台,以“治学先立德”的理念滋养学子心田;倡导仪器自主研发,鼓励学生“搭仪器、攻难关”,在实践中锤炼动手能力和创新能力;捐资设立“黄本立奖学金”,勉励学子做有硬核本领、有家国情怀的“大写的人”,他以言传身教展现了甘为人梯、奖掖后学的师者风范。

1993年,黄本立先生与学生在实验室讨论辉光放电质谱仪的研制方案

黄本立先生筚路蓝缕、爱国奉献,是克己奉公、丹心赤诚的报国者。从战火中辗转求学的少年,到新中国科研一线的先锋,再到教育战线的“大先生”,先生一生以国家需要为坐标,用行动诠释最纯粹的报国初心。在长春工作的36年间,他为国防工业建立不锈钢光谱分析法,助力航空材料研发;为“两弹一星”关键材料建立钨矿中微量铍的光谱测定方法,创新化学分离与光谱联用技术;在苏联专家撤离的困难时期,他带队攻克高压火花光源技术,实现仪器自给。为推进科研开放与国际合作,提升我国科技话语权,他竭尽全力筹备国际学术盛会,成功申办并主办了第35届国际光谱会议,这一盛会成为中国光谱分析全面走向世界的重要里程碑。近几年,虽年近百岁,他仍坚持将有价值的科学研究信息分享给后辈,拄杖走进实验室,俯身指导中青年团队攻克高端仪器研发“卡脖子”技术。他心怀桑梓,关注青少年成长,为地方公共事业发展建言献策,将科学报国的种子播撒在更广阔的土地上。

2005年,黄本立先生荣获“全国先进工作者”称号

“国家需要什么,我就一门心思做好什么”,这句质朴的话语,是先生一生的真实写照。他用毕生心血诠释了科学家的担当、教育家的情怀和报国者的赤诚。