7月4日至10日,厦门大学电化学研究范式暑期学校2025在厦门大学翔安校区成功举办。本届暑期学校由厦门大学化学化工学院、表界面化学全国重点实验室、嘉庚创新实验室(福建能源材料科学与技术创新实验室)和能源材料化学协同创新中心共同主办。经过一个课题组限报一人的规则选拔,来自国内外202名研究生、博士后、青年教师和科研工作者齐聚一堂,共享这场为期七天的电化学知识的盛宴。

7月4日上午,开幕式在翔安校区能源材料大楼报告厅隆重举行。厦门大学校长助理谢兆雄教授、化学化工学院院长任斌教授、表界面化学全国重点实验室副主任林清育、嘉庚创新实验室主任助理谢堂堂、赖日泉、暑期学校组委会共同主席詹东平教授、组委会成员王翔教授出席了开幕式。组委会主席任斌教授在开幕致辞中,回顾了暑期学校一路走来的发展足迹。他强调,本届活动着眼于夯实学员的电化学理论基础与推广研究规范。同时,任教授也殷切期许学员们,能以热爱为帆,在电化学的海洋中探索科学真谛、交流思想、激发灵感。

在为期一周的密集学习中,暑期学校精心组织了一系列高质量的学术讲座。十六位来自电化学领域的顶尖学者——包括詹东平、周志有、范峰滔、程俊、张力、邵敏华、艾新平、黄俊、徐海超、龙亿涛、毛兰群、李剑锋、姚涛、乔羽、廖洪钢、王栋等教授联袂登台授课,为学员们奉献了一场精彩纷呈的电化学知识盛宴。

课程内容体系完备、层次分明,从基础理论和研究方法入手,逐步深入到当前国际研究前沿。讲座主题覆盖了基础电化学、谱学电化学、计算电化学、电催化、化学电源、有机电化学以及生物电化学等多个核心领域,充分展现了电化学的魅力及其在能源、环境、生命科学等领域的广阔应用前景。

课堂气氛活跃,互动热烈。在问答环节中,学员们围绕课程内容和科研热点踊跃提问,展现出强烈的求知欲和探索精神。各位授课老师则以其渊博的学识和深厚的造诣,对问题进行了深入浅出的剖析与耐心细致的解答。课后,学员们普遍反映,名师们的讲解深入浅出、引人入胜。系统性的知识梳理与前瞻性的视野拓展,不仅夯实了大家的理论基础,更激发了科研兴趣和创新思维,为未来的学术研究奠定了坚实基础。课程质量和学习体验获得了学员们的高度赞誉。

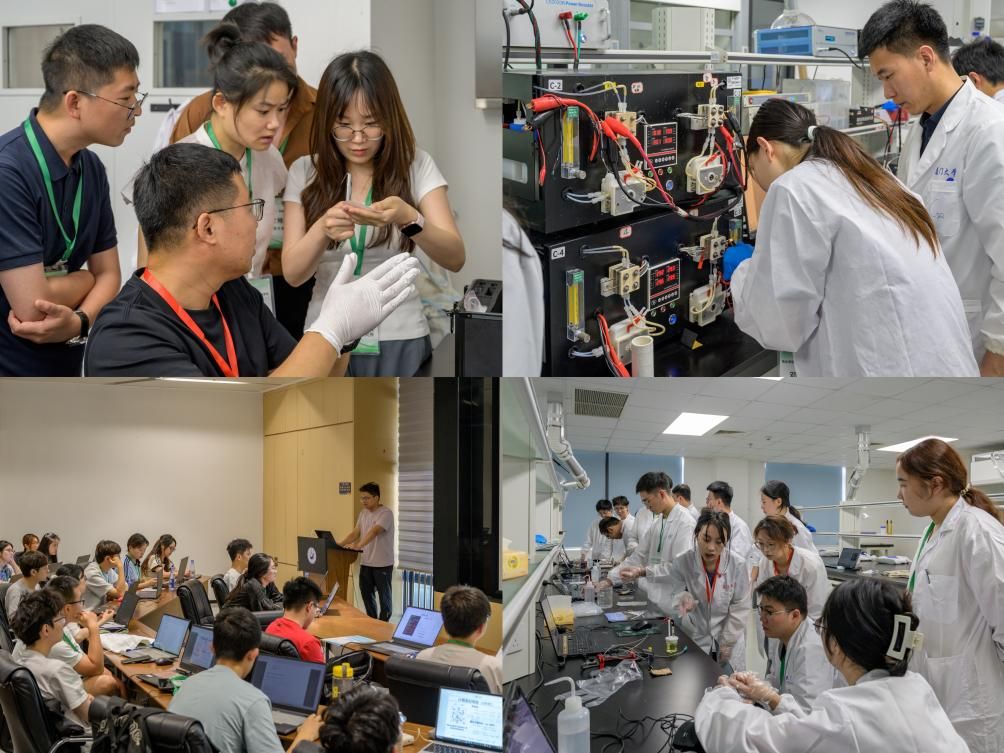

实验教学是暑期学校的核心特色之一。本届活动精心安排了多项实验环节,学员可从多个实验中选做3-4个,包括经典循环伏安法、旋转电极实验、电化学交流阻抗技术、原位拉曼光谱技术、AEM电解水制氢、计算电化学、纳米孔道单分子分析等。在沉浸式的实验教学环节中,负责教师和助教团队倾力投入,为学员们提供了“从理论到实践”的全流程指导。他们不仅细致演示规范的实验设计流程,更指导每位学员动手操作,确保实验数据的可靠性与可重复性。对于关键的数据分析和解读环节,老师们结合具体案例,系统化地讲解了严谨的分析逻辑与方法论。

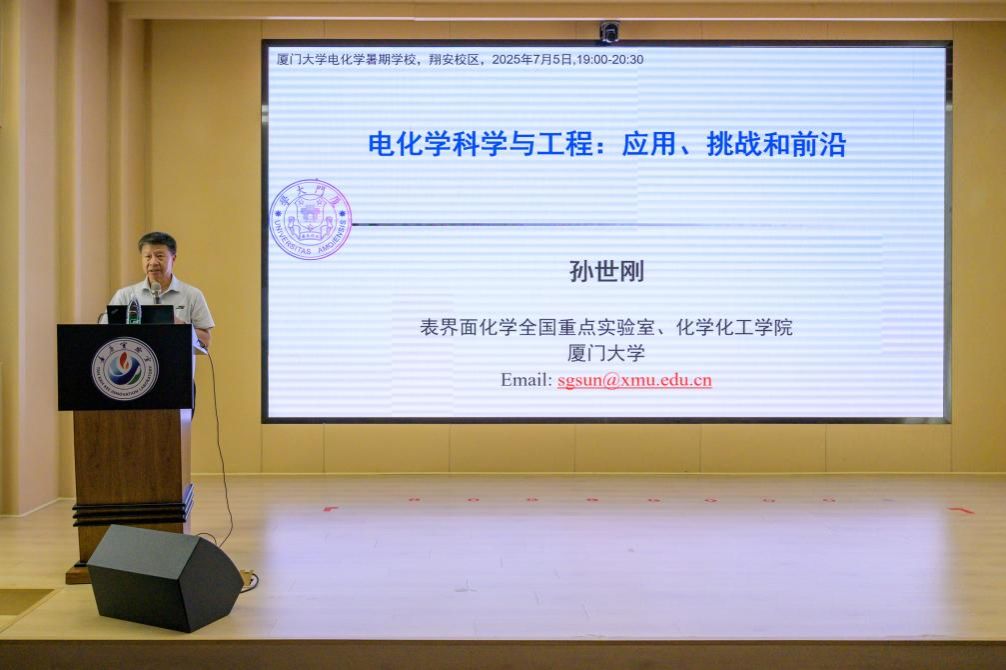

组委会在活动期间特邀两位中国科学院院士举办前沿讲座。孙世刚院士以《电化学科学与工程:应用、挑战和前沿》为题,结合国家“能源革命”和“碳中和”目标,剖析了能源材料结构设计和性能调控的前景。

田中群院士带来《探讨电化学发展轨迹——从表面到界面到系统电化学》,为学员梳理了电化学学科演进和未来发展,并提出电化学结合AI将成为下一代突破口。

除了专业学习,暑期学校还融入了跨学科交流与团建活动。张林峰教授讲授《AI for science“读算做”基础设施的构建与应用》,帮助学员拓宽科研思维。

课外团建活动包括电化学知识抢答竞赛、墙报展示交流、羽毛球赛和文艺联欢等,增进了学员间的友谊,营造了劳逸结合的学习氛围。

7月10日上午,闭幕式在翔安校区举行。组委会张洪良教授寄语学员要推动科研规范与创新,成为电化学知识的传播者。

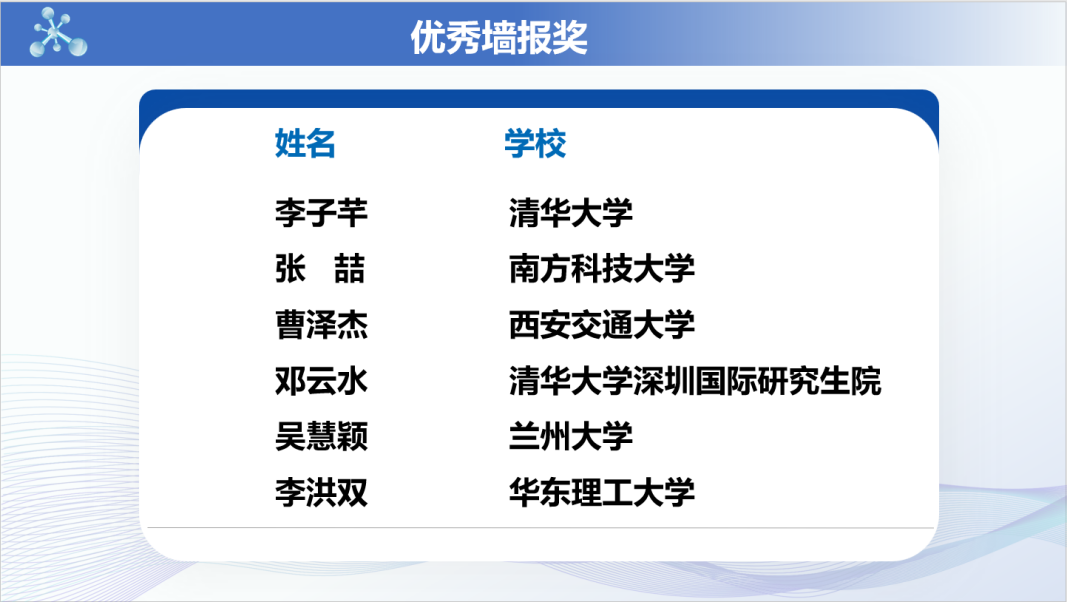

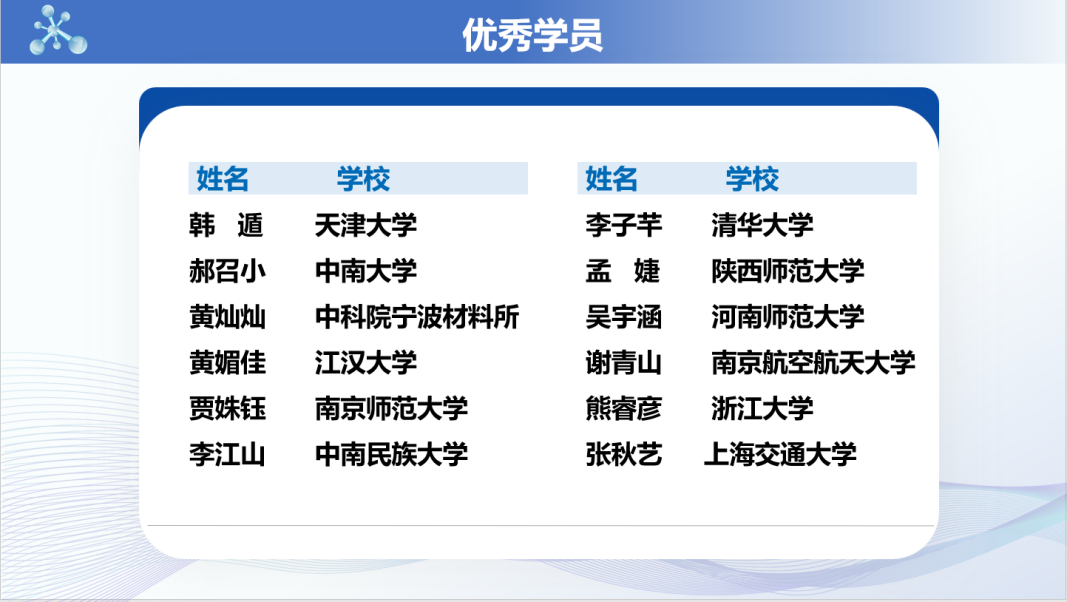

随后他宣布了优秀学员和优秀墙报奖名单,与会老师们为获奖学员颁发证书和奖金。其中,优秀学员代表如天津大学韩遁等12人获“优秀学员”称号,清华大学李子芊等6人获“优秀墙报奖”。

厦门大学电化学暑期学校自2009年创办以来,始终坚持“共享、交流、进步”的理念,邀请权威学者构建高水平师资队伍和系统课程体系,持续打磨涵盖“基础理论-研究方法-前沿应用”的全链条课程体系。本届活动不仅夯实了学员的电化学理论基础,更打造了一个兼具广度、深度、热度的交流平台。参与学员普遍反馈,短短一周的学习不仅极大地开阔了学术视野、巩固了投身科研的决心,更在思想碰撞中收获了宝贵的同行情谊。

文/张然

图/陈建斌