近日,我院乔羽教授课题组在解析三元层状氧化物正极阴离子氧化还原机理的研究中取得重要进展。相关成果以“Reassessing Anionic Redox in Conventional Layered Oxide Cathodes for Li-Ion Batteries: Ionic and Covalent Mechanisms”为题发表在Chemical Science上(Doi: 10.1039/D5SC00429B)。

锂离子电池作为当前新能源领域的重要组成部分,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备和储能系统等领域。其中,正极材料是决定电池能量密度、循环寿命和安全性能的关键因素之一。锂镍钴锰氧化物(LiNixCoyMnzO2,NCM)因其高比容量、高能量密度以及逐步优化的成本和安全性,成为高能量密度锂离子电池正极材料的主流选择。然而,随着电动汽车和储能系统对电池能量密度需求的不断提升,NCM材料在高电压或高镍含量条件下的结构稳定性问题日益凸显。特别是在高电压充电过程中,氧阴离子的氧化还原行为对材料的结构稳定性和电化学性能具有重要影响。传统的研究通常基于“离子键模型”来描述NCM材料中的电荷补偿机制,认为过渡金属(TM)和氧阴离子(O)的氧化还原过程是独立的。然而,随着研究的深入,越来越多的证据表明,氧阴离子在高电压条件下会通过过渡金属-氧(TM-O)共价键参与氧化还原反应,这一过程在传统的离子键模型中被忽视,但在实际材料中起着至关重要的作用。此外,高镍NCM材料在高电压充电过程中容易发生氧二聚化,导致材料结构失稳和容量衰减。因此,深入理解NCM材料中的电荷补偿机制,特别是氧阴离子的氧化还原行为,对于优化材料性能至关重要。

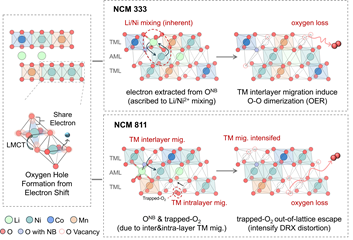

NCM三元锂电正极材料中阴离子活性机理示意图

基于此,乔羽教授课题组通过结合X射线吸收精细结构(XAFS)和共振非弹性X射线散射(RIXS)等同步辐射表征技术,系统研究了低镍(NCM333)和高镍(NCM811)NCM正极材料在高电压充电过程中的电子结构和几何结构演变。研究团队发现,氧阴离子通过强过渡金属-氧(TM-O)共价键参与氧化还原反应,特别是在高电压充电过程中,氧阴离子通过与过渡金属(特别是镍)的强共价键作用,形成氧空穴,从而参与电荷补偿。此外,研究还揭示了高镍NCM材料中氧二聚化行为的差异。与低镍NCM材料相比,高镍NCM材料在充电过程中会经历氧二聚化阶段,形成晶格内的O2分子,并导致过渡金属层中空位的聚集,从而加速材料的结构失稳。这一行为与材料的元素组成、自旋态和堆垛缺陷(层错)密切相关。研究还发现,镍是NCM材料中主要的电荷补偿元素,其氧化态的变化直接影响材料的电化学性能。此外,镍-氧键的收缩在充电过程中显著影响材料的局部结构演变,进而影响材料的相变和堆垛缺陷的形成。该研究不仅揭示了NCM材料中氧阴离子氧化还原行为的微观机制,还为优化NCM材料的电化学性能提供了新的思路。通过调控氧阴离子的氧化还原行为,可以有效提升NCM材料在高电压条件下的结构稳定性和循环寿命,助力开发具有更高能量密度和更长循环寿命的锂离子电池正极材料,从而推动下一代高能量密度锂离子电池的发展。

该项研究工作在乔羽教授的指导下完成,2022级硕士生尹剑华为第一作者。该论文得到了国家自然科学基金(22179111),国家重点研发计划(2023YFB2406200),中央高校基本科研业务费(20720220010)等,以及表界面化学全国重点实验室的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D5SC00429B