近日,我院基础化学实验(二)教学团队的范凤茹教授与阮永红高级实验师携手合作,将课题组在固-液界面接触起电领域的最新科研成果系统性地转化为本科实验教学内容和科普项目。相关研究成果以“Innovative Undergraduate Experiments in Solid-Liquid Contact Electrification: Droplet Nanogenerators and Contact-Electro-Catalysis”为题,发表于美国化学会化学教育期刊Journal of Chemical Education(J. Chem. Educ. 2025, 102, 4, 1662–1668)。

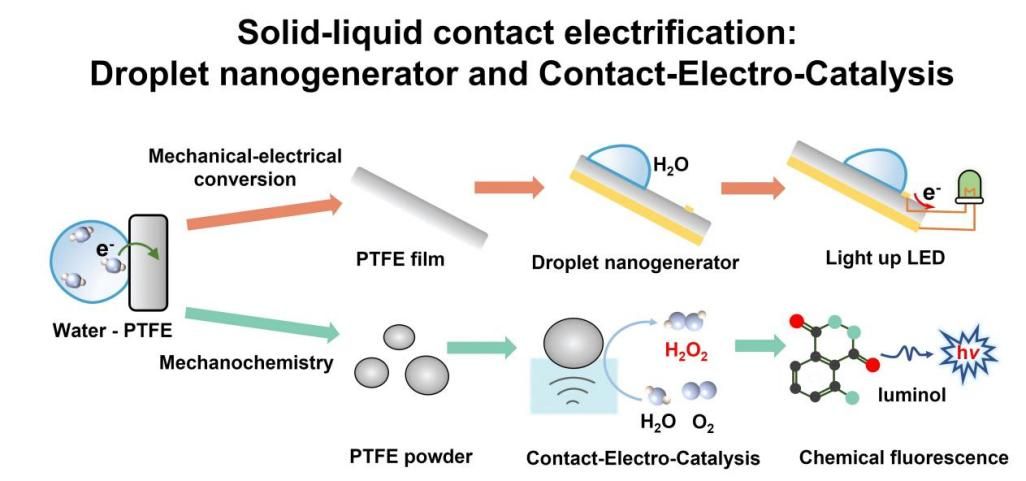

近年来,基于固-液界面电荷转移原理的科研突破持续涌现,如液滴纳米发电机实现毫瓦级能量捕获和接触电致催化反应等,这为绿色能源与环境治理带来新思路。范凤茹教授长期致力于接触电致催化的反应机制探索及其应用研究,在接触电致催化领域成功实现了合成双氧水、甲烷直接氧化、染料降解和贵金属回收等反应,取得了一系列重要进展(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202300604; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202403114; Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202413246.)。

如何将如此前沿的科研成果转化为人才培养的“源头活水”?范凤茹教授与化学实验中心阮永红高级实验师通力合作,聚焦液滴纳米发电机和接触电致催化等前沿成果,通过精简装置、优化流程,创新设计了“液滴纳米发电机能量转换探究”和“接触电致催化制备双氧水”两个本科实验教学模块,将抽象的固液界面电荷转移机制与摩擦催化前沿理论转化为适配本科生认知与操作水平的实验内容。例如,团队创新性地将“接触电致催化制备双氧水”实验融合应用于学生们熟悉的鲁米诺化学发光实验,不仅将前沿科研成果应用于经典实验场景,更通过电荷转移过程诱发的显著蓝光现象,实现了微观机制的可视化呈现。从2025年春季学期开始,这两大前沿实验模块已系统性纳入我院能源化学综合实验课程,极大地拓宽了学生的学术视野,使学生真切感受到能源化学领域的蓬勃生机与无限可能。团队构建的“基础操作-原理探究-创新拓展”的进阶式模块化教学框架,引导学生从掌握基本实验技能出发,逐步深入探究实验现象背后的科学原理,是我院践行科教协同育人理念、构建从前沿认知到创新实践的人才培养路径的生动实践。

在持续深化教学创新、拓展育人辐射面的探索中,范凤茹教授带领学生团队主动走出大学校园,深入厦门大学附属科技中学、平潭一中、福州高级中学等多所中小学。通过趣味实验秀、互动课堂、科普讲座等多种形式,将液滴纳米发电机的“水滴发电”现象与接触电致催化的“变色魔法”效应,转化为青少年可亲身体验的趣味科普实验。系列科普活动反响热烈,不仅点燃了青少年对科学的浓厚兴趣,更成功架设起连接高校前沿研究与基础科学教育的沟通桥梁。

近日,依托上述创新实验项目在科普应用方面的成果,范凤茹教授与阮永红高级实验师联合指导刘俊毅(23级化学)、蒋静怡(23级环境生态工程)、林有嘉(22级生态学)三名本科生,参加第五届全国大学生化学实验创新设计大赛华南赛区竞赛,团队在科普赛道中表现出色,在众多参赛者中脱颖而出,最终斩获赛区一等奖。这一成绩,不仅是对学生跨学科实践创新能力的肯定,更是团队将前沿科研成果转化为优质教学资源,并成功延伸至科普实践所取得成效的有力证明。

该项研究工作由范凤茹教授与阮永红高级实验师共同指导完成,2023级博士生李伟新为论文第一作者,本科生刘俊毅、林有嘉为共同作者。基础化学实验(二)教学团队周金梅等老师在教学实践方面给予了大力支持。化学国家级实验教学示范中心(厦门大学)为该项目的实施提供了重要平台支持,邓顺柳等老师在项目设计方面给予了宝贵的建议,确保了该项目的高水平推进。该研究得到了国家自然科学基金(项目编号:22222305、22021001)、国家基础学科拔尖人才培养计划科研基金(20222108)、福建省普通高等教育“十四五”规划教材建设立项(2024)等多项资助。

论文链接:http://dx.doi.org/10.1021/acs.jchemed.4c01263