我院徐海超教授课题组在有机电还原方面取得新进展,相关成果以“Harnessing Electrochemistry for Direct Deoxygenative Silylation of Alcohols and Ketones”为题在线发表于《德国应用化学》 (Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202509411)。

有机硅化合物在有机合成、药物开发及材料科学等领域具有广泛应用。由于硅原子的独特电子与空间效应,将其引入有机分子骨架可显著调控分子的物理化学性质,如电子分布、构型稳定性及代谢行为,从而在药物分子设计、功能分子构筑及材料性能优化中发挥重要作用。因此,发展高效、简洁且可规模化的硅基化方法是合成化学的重要研究课题。醇和酮是储量丰富、来源多样的有机原料,但直接将其转化为含硅化合物极具挑战。主要原因在于 C–OH 和 C=O 键具有高键能且离去基能力差,使其选择性活化和断裂十分困难。现有的脱氧硅基化策略多依赖复杂硅试剂或过渡金属催化体系,往往步骤繁琐、条件苛刻,限制了其应用范围。

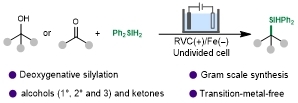

针对这一难题,徐海超教授团队发展了一种电化学驱动脱氧硅基化方法。该策略利用商业化二苯基硅烷(Ph₂SiH₂)作为“双功能”试剂:既能活化羟基,又直接作为硅基源。在无额外还原剂和过渡金属催化剂的条件下,反应可在温和电解环境中实现高效 C–OH 与 C=O 键断裂,并一步构建 C–Si 键,完成从醇或酮到底物广泛的有机硅化合物的转化。该方法具有良好的普适性,适用于一级、二级、三级醇及多种酮类底物。机理研究显示,该反应在阴极条件下生成苄基负离子中间体,并通过阴极还原与阳极氧化的协同作用,实现了 C–O 键的选择性断裂及 C–Si 键的构筑。

该工作是在徐海超教授和熊鹏教授共同指导下完成,2022级博士生郑毅宪为论文第一作者(前期已发表第一作者论文Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202423241)。博士生乌元鑫和本科生苏立坚参与了部分工作。该工作得到国家重点研发计划(2023YFA1507202)、国家自然科学基金(22225101、22361142752)等项目的资助。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202509411