近日,我院董全峰教授团队在锂硫电池研究方面取得重要进展,相关成果以“Tuning Polysulfides into Clustered-States via Non-coordinating Molecular Encapsulation to Achieve an Alternative Kinetics in Li─S Batteries”为题,发表于《Advanced Energy Materials》(DOI: 10.1002/aenm.202500802)。

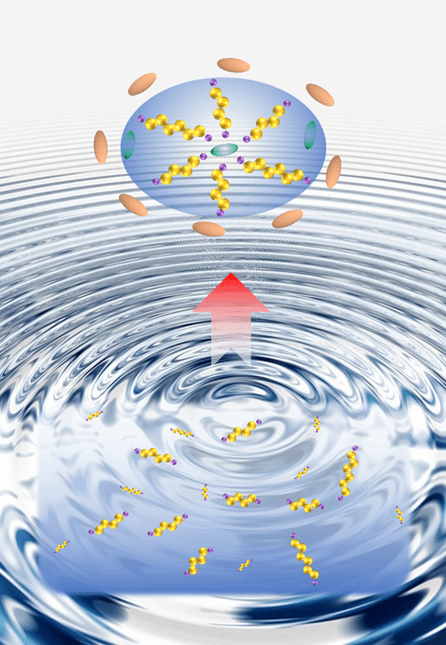

硫电极过程中多硫化物的溶解是锂硫电池诸多问题的源头。近年来,研究者在电极催化设计、结构设计方面开展了大量的工作,使得这一体系取得了长足的进步。但中间产物的溶解穿梭及动力学迟滞问题仍然存在。如何从源头上调控反应物种,改变基于溶解态自由多硫化物的传统反应机制是解决这些问题的关键。该研究通过调控反应物种,实现了一种基于簇态多硫化物聚集体的硫转换反应机制,改变了基于溶解态自由多硫化物的传统反应机制。通过邻二甲苯(DTL)的封装作用与盐阴离子的介导作用驱动多硫化物聚集,从而使簇态多硫化物成为新的反应基元。簇状多硫化物聚集体(CPE)不仅能抑制穿梭效应,通过减轻寄生反应稳定锂阳极,还能实现更有利的沉积反应动力学,并调控Li2S的三维沉积,最大限度减少电极钝化。最终,锂硫电池可实现优异的电化学性能,并能在贫电解质条件下稳定运行。这项工作阐明了多硫化物溶解行为与氧化还原动力学之间的关系,为调控反应物种状态、理解复杂的硫转换机制提供了新的视角。

该工作是在董全峰教授、郑明森教授和范镜敏高级工程师的共同指导下完成。2020级博士生郑庆毅为论文第一作者。理论计算由袁汝明副教授与崔乐园博士共同完成,光谱表征由赵晓娇博士完成,博士生王楚涛、王坤参与了部分工作。该工作得到国家自然科学基金(22179112、22072117、22021001)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202500802