近日,我院乔羽教授课题组在设计表界面稳定的高比能钴酸锂正极材料结构的研究中取得重要进展。相关成果以“Converting and fabricating LiCoO2 cathode material into a disordered rocksalt surface modification layer to enhance interfacial stability of high-voltage cathode”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上 (DOI: 10.1002/anie.202512300)。

钴酸锂(LCO)正极材料虽具有高体积能量密度优势,但在4.6V高电压下会面临严峻的界面失稳问题:一方面,深度脱锂引发晶格氧流失和钴离子迁移,导致表面形成阻碍锂离子传输的尖晶石相;另一方面,高活性Co⁴⁺和析出氧加剧电解液分解,形成不稳定的阴极电解质界面(CEI)。表面包覆作为提升界面稳定性的关键策略,近二十年来虽持续发展,却面临两大核心瓶颈:当前的包覆材料难以同时满足低反应活性、高Li⁺电导、晶格兼容等三重需求;当前的包覆工艺难以同时实现大批量、低成本地制备薄、连续均匀的包覆层。

基于此,本研究用一款由废旧钴酸锂转化的无序岩盐相(DS)包覆材料,并结合高速机械融合技术,为高比能电池界面工程提供了材料-工艺-机制的全链条解决方案。具体来说,作者采用高能球磨驱动的晶格无序化策略,将废旧钴酸锂转化为纳米尺度的无序岩盐相材料,该材料展现出作为包覆层的巨大应用潜力。接着,作者采用一种具有低成本和高生产效率优势的可规模化高速机械融合技术,将DS纳米颗粒包覆于LCO表面,成功制备出具有连续、均匀且结合牢固的DS包覆层的DS@LCO正极材料。

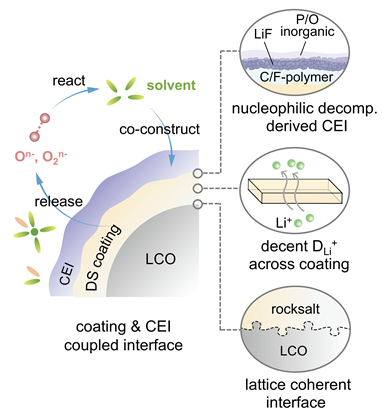

随后,课题组运用一系列能够探测电极表界面组分与结构的表征手段(如原位表面增强拉曼光谱、飞行时间二次离子质谱、电子能量损失谱),揭示了DS包覆层的作用机制:(1)在LCO正极与DS包覆层的界面处,两者相似的氧阴离子框架促进了晶格共格界面的形成;(2)DS包覆材料本身表现出优异的Li⁺扩散动力学,且不影响LCO的本征容量和倍率性能;(3)在正极与电解质的界面处,DS包覆层释放的活性氧物种与氟化电解液发生亲核反应,构建出更稳定且有序的富LiF的正极电解液钝化膜。

因此,凭借富LiF的CEI膜与DS包覆层的双重保护效应,课题组在4.6V高电压下实现了DS@LCO半电池的优异电化学性能:0.5C倍率循环250次后容量保持率达90.1%,1C倍率循环400次后保持率仍达88.3%。最终,作者通过软包电池验证了DS@LCO的实用价值,重点评估其热安全性与长循环稳定性:成功制备出1032 Wh/L石墨基软包电池与1115 Wh/L硅碳基软包电池,二者分别经历1000次与500次循环后容量保持率仍超86%和89%。

总而言之,该工作提出了一种兼具环境可持续性与工业可扩展性的创新方案:通过结合废旧LCO的晶格无序化策略与高效高速机械融合技术,在LCO表面成功构建致密均匀的岩盐相包覆层,显著增强了高压钴酸锂的界面稳定性。在更广泛意义上,该表面包覆设计不仅适用于钴酸锂体系,在富镍/富锂正极、石墨负极等储能材料领域同样具有重要应用潜力。

以上研究工作在乔羽教授的指导下完成,2023级博士生严雅文为第一作者。该论文得到了国家自然科学基金(22479166、22288102、92472104、52122211),国家重点研发计划(2021YFA1201900),中央高校基本科研业务费(20720220010),以及表界面化学全国重点实验室的支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202512300