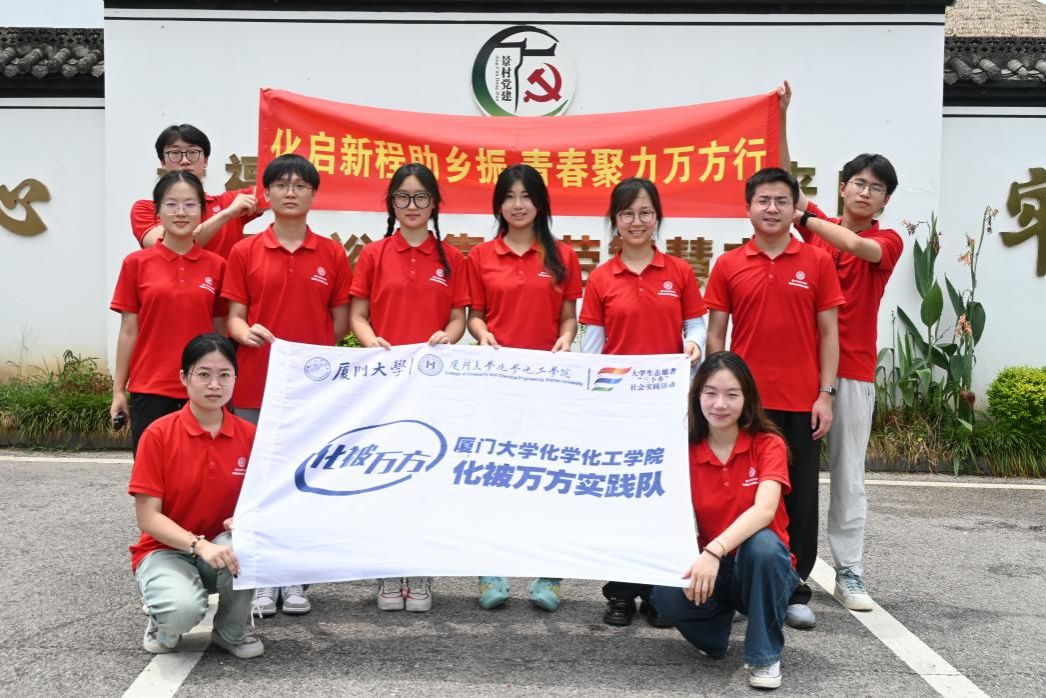

为深入学习贯彻习近平生态文明思想,践行习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,厦门大学化学化工学院“化被万方”实践队踏寻习近平总书记的足迹,于7月12日至18日奔赴江西婺源,以“绿水青山就是金山银山”的理念为指引,立足专业特色,开展了一场融合生态调研与科普教育的实践活动,为乡村振兴注入青春力量与专业智慧。

思想引领:锚定实践方向,以化学赋能生态

启程之际,实践队开展了“以党建引领生态,用化学赋能乡村”的主题团课,带队老师王玲伟深入解读生态环境在乡村振兴进程中的核心地位以及基层党组织在推动生态保护与发展中的关键作用。

队员们深受启发,纷纷结合专业知识,探讨化学在生态保护中的多元应用:武敬皓以家乡河南济源的黄河小浪底水利枢纽工程为例分享了利用化学技术助力泥沙治理与生态修复的;陈雨浥聚焦化工新材料,期望未来可以在推动工业降耗减排、向绿色低碳方向转型做出自己的贡献;王汝歌则联想到所修的研究生课程,将化学比作环境的“听诊器”与“手术刀”,强调其在污染评估与环保技术研发中的不可或缺性。“以专业为笔,以实干为墨”,成为队员们在此次实践中的坚定信念。

田野调研:探寻湿地与古村的生态密码

饶河源国家湿地公园,这片天然湿地率高达86.77%的生态宝地,成为实践队的首站调研地。队员们在尊重保护原则的前提下,对湿地溪流进行水样采集,为后续的生态评估提供科学依据。护鸟人俞旺金介绍了当地为保护国际极危物种蓝冠噪鹛所做的努力,跟随俞老师的脚步与讲述,队员们深度走访蓝冠噪鹛的全球重要栖息地石门自然村。

走进石门村,队员们见证了生态保护与传统文化、乡村振兴的完美融合发展。为守护蓝冠噪鹛的栖息地,村民们主动禁用除草剂与高毒农药,曾经的贫困村在生态红利的带动下实现华丽转身。民宿产业蓬勃发展,村民收入显著提升,同时,一支由本地青少年组成的“小护鸟人”队伍正在茁壮成长。在查记酒坊,队员们了解到传统酿造工艺与湿地清泉的紧密联系,三百年的古法传承在良好生态的滋养下,成为带动地方经济发展的“文化金招牌”。村巷外墙上蓝冠噪鹛模型与村民的“笑脸墙”,诉说着生态觉醒的巨变。

科普育人:点燃乡村孩童的科学梦想

实践队走进江西省婺源县王村“幼吾幼少儿之家”,精心筹备了一场为期三天的爱心科普支教活动。该少儿之家由江西省慈善总会创办,是当地留守儿童的“温暖港湾”,由坚守多年的“老师妈妈”李敏负责日常照料。

少儿之家内窗帘严实拉拢,黑暗如幕。实践队员王汝歌将两种无色液体注入烧杯——刹那间,幽蓝荧光如星云苏醒,在容器中盈盈亮起,深海“蓝眼泪”般的神秘光华映亮了孩子们屏息的小脸。孩子们瞬间爆发出惊叹声。“这是大海里的蓝眼泪吗?”一个扎着羊角辫的小姑娘举着手追问。王汝歌顺势讲述海洋生物发光的化学原理,还拿出手机展示福建沿海的蓝眼泪景观,告诉孩子们:“科学能让我们读懂自然的魔法。”当小朋友们得知实验反应正是侦探剧里寻迹的“发光氨”(鲁米诺),顿悟的“哦——”声此起彼伏,眼睛比星光还亮。

鲁米诺发光实验堪称“开门红”,支教的三天里,紫甘蓝汁在酸碱王国里变幻缤纷色彩、“维生素C的秘密”揭示了还原的魔力、“非牛顿流体”让孩子们感受了“吃软不吃硬”的奇妙、“自制盐水电风扇”则亲手将化学能转化为徐徐凉风。这些精心设计的实验,将复杂的化学原理化作触手可及的奇妙体验,面对孩子们充满好奇的提问,队员们耐心解答,手把手指导实验操作,在孩子们清澈的眼眸中,种下了对科学世界最初的好奇与向往。

知行合一:践行使命,为乡村振兴贡献力量

此次婺源之行,让实践队员们深刻认识到化学在生态保护与乡村振兴中的巨大潜力,更切身体会到乡村教育在筑牢振兴根基中的关键作用。石门村的绿色蝶变、湿地考察时护鸟人俞老师三十年如一日守护候鸟家园的执着,与王村少儿之家李老师用爱温暖留守儿童的坚守,都让队员们深受触动。

王村晨光里的科学惊叹,更让队员们切身体会到乡村教育是唤醒潜力的钥匙,唯有让知识的光芒照亮乡土,才能真正激活乡村振兴的内生动力。正如李老师说的 “你们带来的科学微光,可能会照亮孩子的一生”,这份在支教中收获的感动,让大家明白专业知识在乡村教育中同样有着强大的赋能力量。队长唐奕哲表示:“看到俞老师、李老师扎根在这里默默付出,我们更觉得该把专业所长用在实处,我们也要设计更适合乡村孩子的科普课,让支教更有效果更有意义”。

据悉,“化被万方”实践队已连续9年开展社会实践。今年的婺源行,实践队延续专业特色,在生态保护与科学普及的道路上留下了坚实的青春足迹,用化学技术助力生态保护、以趣味实验点亮科学梦想、借实地走访传承乡村文化,进一步坚定了以专业所长服务乡村振兴、扎根中国大地奉献青春力量的信念。

文/刘思远、王汝歌、王玲伟

图/张艳楠、彭婧苓